心理学院讯(通讯员:王奕橙)近日,心理学院杨庆副教授课题组以“Risk perception in different COVID-19 stages: The predictive role of cultural orientation”为题,发文揭示了新冠肺炎疫情不同阶段(严格封控-缓解-局部解封-完全解封)个体的风险感知动态变化特点,并考察了文化价值观(集体主义-个体主义)的调控作用。研究成果发表在知名跨文化关系期刊International Journal of Intercultural Relations (IJIR),IJIR是国际跨文化研究学会(International Academy for Intercultural Research)的官方期刊,在SSCI的SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY以及SOCIOLOGY等领域均为一区。

居高念下,处安思危。新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)作为一场突发的大规模公共卫生事件,曾给全球带来巨大挑战,同时也促使人们对个体心理过程的认识更加深入。风险感知指个体对环境中风险信息特征和严重程度的主观判断、感受与认知。新冠疫情无疑激发了人们对现实威胁的强烈感知。疫情发生以来,我国果断采取行动,根据本土疫情形势灵活调整防控策略。在当时从严格封控逐步趋向最终胜利解封的动态变化背景下,对个体疫情风险感知变化规律展开长期追踪研究显得尤为必要。

个人嵌于社会结构之中,其文化价值观深受社会环境及所处群体的影响。在评估风险信息时,这种认知模式如同一个“过滤器”,能够甄别出哪些信息需要重视,而哪些可以被淡化或忽略。从这个角度而言,文化因素为风险信息的解读提供了框架。其中,文化取向(如集体主义与个体主义)可能影响人们对环境中疫情风险信息的敏感性,具体表现为不同个体在疫情风险感知变化速率上可能有所差异。

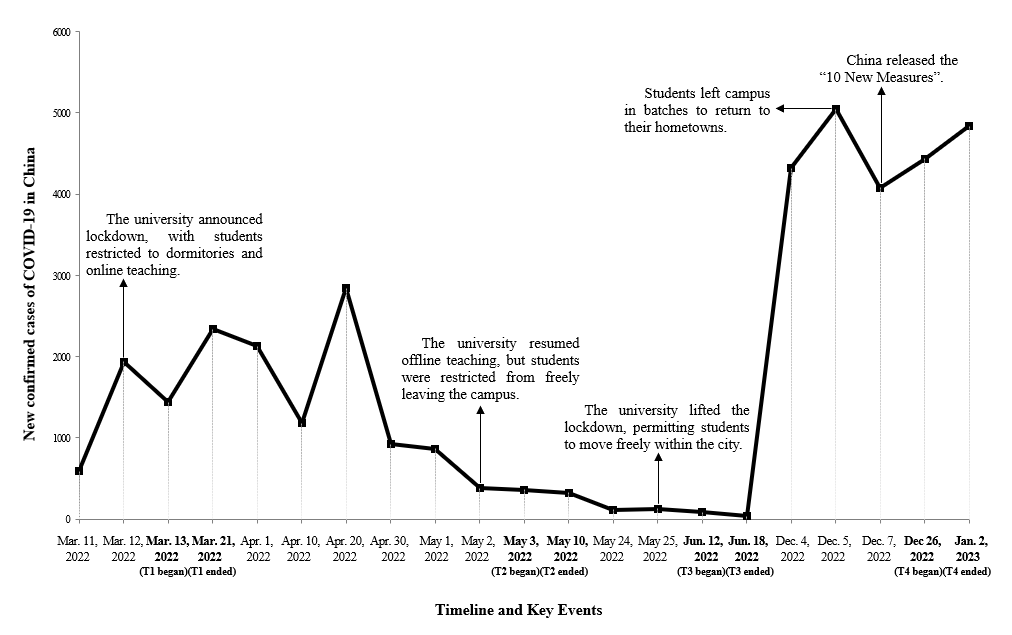

图1 四波追踪调查的起止日期及对应的关键事件

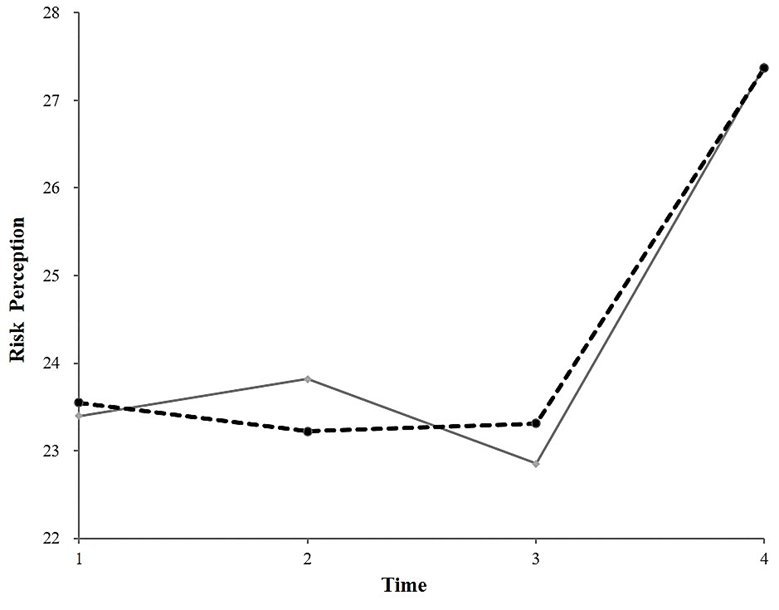

该研究实施了一项为期十个月(2022年3月至2023年1月)的四波纵向追踪调查(背景见图1)。采用随机系数建模(random coefficient modeling)方法,检验了风险感知的动态变化趋势及其与个人文化取向随时间推移的关系。结果表明,风险感知的变化轨迹更趋近于二次曲线模型,即从严格疫情封控措施到逐步放宽,直至最终完全解除管控措施,风险感知水平总体呈上升趋势,并伴有小幅波动(如图2所示)。此外,无论集体主义还是个体主义倾向较强的个体,其风险感知变化速率均较快。这表明,集体主义倾向较高的个体可能更担忧疫情期间他人身心健康的变化,倾向于从家人、朋友和社交圈收集更多风险信息,从而保持对疫情风险变化的高度敏感;而个体主义倾向较高的个体则可能将疫情视为个人健康的威胁因素,密切监测环境中的风险变化,导致其风险感知变化更为迅速。简言之,个体的文化取向差异影响他们在疫情不同阶段对风险环境变化觉察与反应的敏感度。研究结果有助于阐明新冠疫情对公众风险感知的长期效应,为不同文化取向个体在面对大规模公共风险时的感知变化提供实证依据,对秉持“居安思危”理念以及结合人格差异精准应对未来风险具有重要现实意义。

图2 疫情风险感知的动态变化轨迹

心理学院杨庆副教授为论文的通讯作者,在读硕士生王奕橙、邱馨辉为共同第一作者和重要贡献者。研究得到国家自然科学基金、山东省高等学校青年创新团队(儿童青少年人格与认知能力发展创新团队)和“杏坛学者”人才工程等项目的支持。

论文信息:

Yang, Q., Wang, Y., Qiu, X. (2025). Risk perception in different COVID-19 stages: The predictive role of cultural orientation. International Journal of Intercultural Relations, 105, 102123. doi: 10.1016/j.ijintrel.2024.102123

新闻来源:心理学院

供稿审核:王晓明

编辑审核:韩 含

终 审:朱伟卫